Résumé :

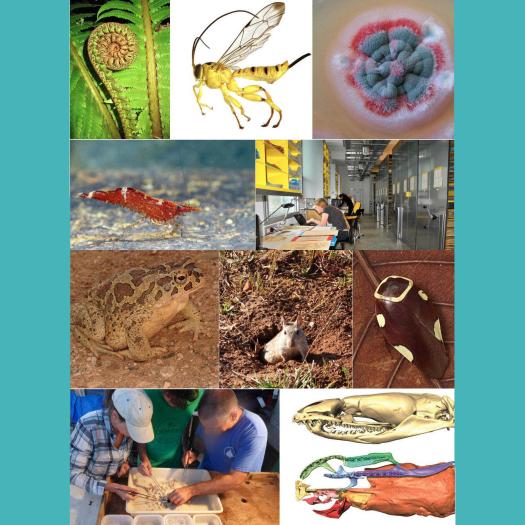

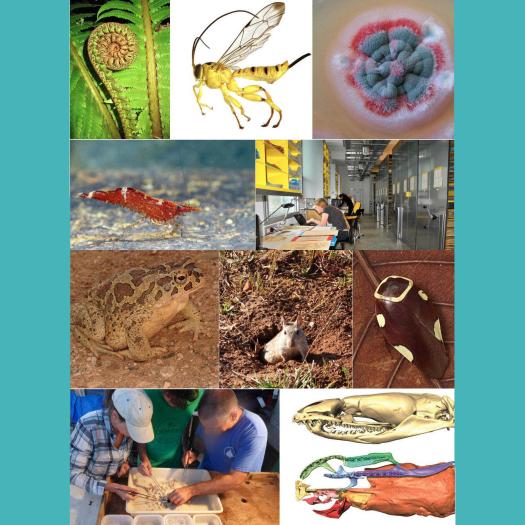

De nombreuses études récentes ont permis de caractériser la composition des communautés microbiennes, appelées microbiotes, hébergées par plantes et animaux. Le but de ma thèse est de faire avancer notre compréhension de l’évolution des microbiotes associés aux espèces hôtes animales ou végétales, en utilisant comme données les arbres phylogénétiques des hôtes et des séquences d’ADN microbien de metabarcoding caractérisant leurs microbiotes. Pour cela, nous avons développé de nouvelles méthodes quantitatives, collecté des données ainsi que réalisé une série d’analyses. Nous avons considéré à la fois les microbes des animaux et des plantes, et tout particulièrement les interactions mycorhizennes. Dans le chapitre I, nous nous sommes intéressés à l’évolution du microbiote au cours de la diversification d’un clade d’hôtes. Nous avons développé une approche quantitative afin d’inférer les microbes transmis. À partir de la phylogénie des hôtes et de séquences d’ADN de leurs microbiotes, regroupées en unité taxonomique opérationnelle (OTU), notre approche utilise la variation nucléotidique au sein des OTUs pour détecter ceux qui sont transmis lors de la diversification des hôtes. Appliquée aux microbiotes de primates et araignées, nous avons trouvé que >5% des bactéries intestinales des primates étaient transmises verticalement, tandis qu’il n’y a vraisemblablement pas de transmission chez les araignées, confirmant l’hétérogénéité de l’évolution des interactions hôtes-microbes chez les animaux. Enfin, nous avons comparé les performances de notre modèle à celles d’autres approches existantes et montré que notre modèle est moins enclin aux faux-positifs lorsque la variation nucléotidique intra-OTU est faible. Dans le chapitre II, nous avons examiné les liens entre les histoires évolutives des hôtes et de leurs microbes associés. Nous avons plus particulièrement cherché à répondre à deux questions : « Dans quelle mesure les patrons d’interactions hôtes-microbiotes sont influencés par leurs histoires évolutives ? » et « comment l’histoire évolutive des hôtes influence-t-elle la diversification de leurs microbes associés ? ». La première question nous a amené à comparer les méthodes disponibles pour estimer le signal phylogénétique dans les réseaux d’interactions, afin de déterminer par exemple si des espèces de plantes proches ont tendance à interagir avec les mêmes champignons mycorhiziens. Nous avons trouvé qu’une approche fréquemment utilisée génère beaucoup de faux-positifs et qu’à l’inverse, les tests de Mantel donnent des résultats assez satisfaisants. Nous avons enfin exploré la seconde question en évaluant comment les plantes ont pu affecter la diversification des champignons endomycorhiziens (Glomeromycotina). Nos analyses suggèrent que ces symbiontes obligatoires ont récemment subit un ralentissement de leur diversification, qui peut être lié à l’évolution, chez de nombreuses plantes, de stratégies alternatives à l’endomycorhize. Dans le chapitre III, nous nous sommes focalisés sur l’évolution de la tricherie dans le mutualisme hôte-microbiote, et plus particulièrement dans la symbiose mycorhizienne. Nous avons exploré les contraintes limitant l’émergence de la tricherie chez les plantes (mycohétérotrophie) en analysant les patrons d’interactions endomycorhizennes à l’échelle mondiale. Nous avons ensuite étudié si des contraintes similaires s’appliquaient dans les communautés locales où vivent des plantes initialement mycohétérotrophes (les lycopodes), échantillonnées sur l’île de la Réunion. Nous en avons déduit qu’il existe généralement de fortes contraintes limitant la tricherie dans cette symbiose, mais que ces contraintes peuvent être relâchées au sein des communautés où la tricherie a lieu. Ainsi, ma thèse illustre que l’utilisation de méthodes quantitatives combinées à des données de metabarcoding, malgré leurs limites respectives, permet de mieux caractériser l’évolution des interactions hôtes-microbiotes.

Composition du jury :

- Frédéric DELSUC (DR CNRS, Université de Montpellier) Rapporteur

- Mélanie ROY (MC, Université de Toulouse) Rapporteure

- Damien DE VIENNE (CR CNRS, Université de Lyon) Examinateur

- Élisa THÉBAULT (CR CNRS, Sorbonne Université ) Examinatrice

- Philippe VANDENKOORNHUYSE (PR, Université de Rennes) Examinateur

- Hélène MORLON (DR CNRS, ENS) Directrice de thèse

- Marc-André SELOSSE (PR, MNHN) Co-directeur de thèse

- Florent MARTOS (MC, MNHN) Co-encadrant de thèse